…navigando sul mare color del vino verso genti straniere…

(Omero, Odissea, L.I, v. 183)

Il colore, inutile dirlo, gioca un ruolo fondamentale nel design. È tra i primi elementi che usiamo per descrivere uno spazio che stiamo vivendo, quando osserviamo una grafica o abbiamo a che fare con un oggetto. Non sempre però le persone chiamano i colori nello stesso modo. A volte, addirittura, non li chiamano affatto.

Nel luglio 2014, in un villaggio Candoshi nel cuore del Perù, l’antropologo Alexandre Surralés pose un piccolo cubo colorato su un tavolo e chiese: “Ini tamaara?” (“Com’è?”). Quello che Surralés avrebbe voluto chiedere era: “di che colore è?” Ma i Candoshi, una tribù di circa tremila persone insediata sulle rive superiori del Rio delle Amazzoni, non possiede parole per il concetto di colore. E così nemmeno le risposte alla domanda posta suonarono famigliari alle orecchie occidentali dell’antropologo. In questo caso specifico scoppiò un’accesa discussione tra due Candoshi sul fatto che il cubetto, che per Surrales sarebbe stato arancione, assomigliasse più allo zenzero o alle uova di pesce.

Durante l’ultimo anno di università mi è capitato, mossa un po’ dalla curiosità e un po’ dalla necessità di trovare un tema di progetto, di ricercare come il colore potesse essere percepito dalle diverse culture e come queste differenze potessero influenzare il design. E così mi sono imbattuta in questa storia (che in seguito è diventata un progetto e poi una tesi), che ora voglio raccontare.

Londra, un giorno dell’anno 1858.

William Gladstone (che in seguito sarebbe stato eletto primo ministro del Regno Unito per quattro mandati consecutivi), iniziò a leggere ancora una volta il suo libro preferito: l’Odissea.

All’improvviso, si accorse di un particolare che fino a quel momento non aveva notato: il mare era sempre descritto come “viola” o “color del vino”.

Interessante, pensò.

Ma non si trattava dell’unico esempio di un uso caratteristico dei colori. Anche il metallo delle spade e delle armature era viola, e in un caso addirittura le pecore! Il miele era verde, e anche il cielo, che dovrebbe essere blu come il mare, veniva spesso descritto attraverso perifrasi che confondevano più di chiarire: era grande, stellato, color del rame… mai blu.

Non si poteva trattare di licenze poetiche, perché ricorrevano troppo spesso.

Il nostro Gladstone dedusse quindi che Omero, se non era davvero cieco come si racconta, fosse quantomeno daltonico.

Si mise a contare in tutta l’opera – quasi ottomila esametri – i riferimenti ai colori presenti: il nero compariva centosessanta volte, il bianco circa cento, il rosso solo tredici volte, il giallo meno di dieci. Del blu neanche l’ombra.

E questo non era un caso isolato. Anche per gli altri scrittori ellenici il concetto dei colori sembrava diverso dal nostro: forse che i Greci soffrivano tutti di daltonismo? O forse, come arrivò a sostenere Gladstone, le loro facoltà visive non erano ancora del tutto sviluppate?

Questa ipotesi fu tanto affascinante quanto discussa: c’era infatti chi osservava che la distanza che ci separa dagli antichi fosse un tempo troppo breve rispetto alla storia dell’homo sapiens perché la biologia dell’occhio potesse veramente cambiare.

A lungo dimenticata, la teoria di Gladstone è stata solo l’inizio di una serie di studi che sarebbe culminato alla fine degli anni Sessanta con una delle più importanti ricerche sulla percezione del colore e la linguistica.

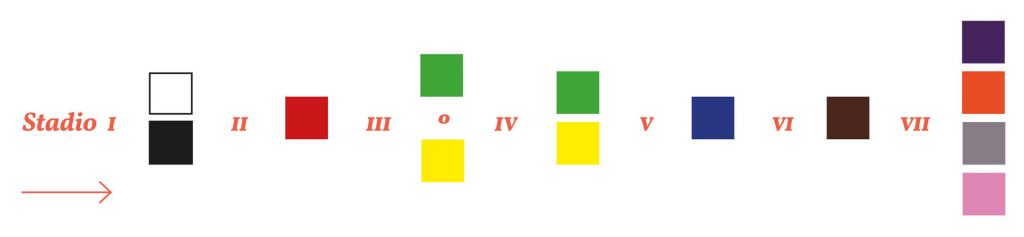

Nel 1969, due antropologi, Brent Berlin e Paul Kay, decisero infatti di intervistare i parlanti di novantotto lingue diverse, identificando infine una sorta di pattern nello sviluppo dei termini per i colori di base.

Quindi, la scoperta di Berlin e Kay fu sorprendente: tra le popolazioni che hanno soltanto due parole per indicare i colori, queste sono sempre bianco e nero. Se le parole sono tre, allora la terza è il rosso, se sono quattro è “giallo” o “verde”. La maggior parte delle culture a questo stadio riconosce prima il giallo, ma vi sono lingue come il maldiviano, o la lingua nigeriana ibiobio, che nominano solo il verde. Nella quarta fase invece, sono previste entrambe le parole “verde” e “giallo”, portando i termini totale a cinque. Il blu (sesto colore) è un’acquisizione più recente, ecco perché non compare nei testi omerici. Se una lingua contiene sette termini, allora il settimo è il marrone, e infine, se le parole sono più di otto, appaiono il rosa, l’arancione, il grigio e il viola.

Quello che Berlin e Kay scoprirono non era tanto una differenza nello sviluppo visivo delle popolazioni intervistate, quanto una differenza nello sviluppo linguistico.

Ma perché i colori sono stati nominati proprio in quest’ordine? Riporto qui una teoria tratta dal libro Cromorama di Riccardo Falcinelli, leggetelo se non l’avete ancora fatto.

In ogni cultura, la valutazione tonale (bianco e nero) precede il concetto di tinta, per cui la caratteristica più importante per descrivere visivamente il mondo è la luminosità. A fronte di questo, è interessante notare poi il primato del rosso. Molti termini per indicare il rosso (red, rouge, rot) derivano dal sanscrito rudhira, che significa “sangue”, e questo ha contribuito a rafforzare l’idea che questa qualità sia così profondamente umana da motivare l’universalità del rosso. Non è detto, però, che il termine abbia unicamente a che vedere con la tinta, ma, in alcuni casi, potrebbe avere solo il significato di colorato, vivace, acceso.

Un’altra possibile considerazione è che, storicamente, il rosso è il primo colore a essere stato “fatto” dall’uomo. Mentre pigmenti come il blu, il verde o il malva sono stati più difficili da realizzare, il rosso si estrae facilmente dalla terra, ed è stato usato per dipingere fin dalla Preistoria.

Nelle grotte di Lascaux possiamo vedere infatti il rosso, e non il malva, il verde o il blu. E l’uomo inventa parole per le cose che usa per davvero.

In quest’ottica il ragionamento di Gladstone non sembra solo la teoria di un fanatico. In un passaggio della sua opera egli sottolinea infatti come nell’antica Grecia l’arte della tintura stesse muovendo i primi passi: è probabile quindi che non nominare il blu fosse dovuto all’incapacità di produrlo. In definitiva, potremmo dire che non basta vedere un colore, per conoscerlo, ma serve proprio farlo, ovvero staccarlo dalla realtà che ci circonda e renderlo un concetto maneggiabile. Proviamo per un attimo a guardare il mondo con gli occhi degli antichi: quando osserviamo il mare lo vediamo blu. Si tratta tuttavia di una caratteristica che non possiamo usare, e resta semplicemente il modo stesso di essere del mare e di poche altre cose. Ma se invece stringiamo in mano una polvere rossa, con cui possiamo colorare stoffe, vasi, muri o persino il viso, ecco che questa smette di essere una polvere e diventa un’altra cosa, un’idea generale di rosso.

Come descrivono, e come vivono la realtà dunque quelle popolazioni che ancora oggi hanno solo quattro parole per i colori? Ritornando all’esempio dell’inizio del nostro antropologo, quale potrebbe essere il modo di comunicare migliore con una popolazione che descrive l’arancione come “zenzero”?

In una realtà sempre più interconnessa e multiculturale, noi designer siamo quantomeno chiamati a porci questa domanda. E i colori sono forse l’esempio più evidente, ma non certo l’unico: ci sono popolazioni che possiedono oltre quaranta termini per descrivere l’orientamento nello spazio, culture che non hanno forme grammaticali che distinguono il passato dal presente, o ancora gruppi etnici che associano alla parola “amore” principalmente un senso di pietà…ma di questi magari vi racconterò nel prossimo articolo.

È fondamentale dunque, come designer, tener conto che la nostra prospettiva non è mai l’unica, anche per cose che abbiamo imparato a dare per universali e scontate.

Sono passati quasi duemilaottocento anni dall’Iliade.

Se non è cambiata la biologia della nostra retina, sono sicuramente cambiate le tecnologie con cui facciamo e usiamo il colore nella nostra società industrializzata. Disporre di tante sensazioni, poter sintetizzare in laboratorio un numero vastissimo di tinte, ci ha permesso di maneggiare le percezioni in una maniera senza precedenti. A un certo punto il blu si è staccato dal mare, diventando una cosa a sé, e questo ha reso necessario nominarla. Non è cambiato dunque il nostro occhio, ma il nostro sguardo. Ma questo, è importante ricordarlo, forse è solo un punto di vista.